文字离不开国家

文字创制、文字改革是国家行为,带有强制性。

秦始皇搞“车同轨,书同文”,短短十来年,六国文字,说废就废了。解放后,我亲眼目睹,大陆推行简化字,也是短短十来年,就没人会写繁体字。过去,文改会每天都接到很多拼音方案,只要政府不批准,全是白搭。这些方案后來转化成电脑汉字的输入系统。

中华文明是文字、冶金、城市三要素俱全的文明。三要素中,中国人尤重文字。古人常拿“立史纪事”当文明标志,比如秦文公十三年“初有史以纪事”(《史记秦本纪》),就是秦国历史上的大事。《千字文》:“乃制文字,乃服衣裳。”也是把有没有文字跟穿不穿衣裳相提并论。

虽然,学者指出,国家不一定非跟文字挂钩,如印加文明就是没有文字的国家(用魁普即结绳的方法记事),苏美尔的国家权力也先于文字。

现在,“文字离不开国家,但国家可以没有文字”,在国际学术界被视为定论,但国和国可大不一样。种地的跟骑马、航海的不一样,小国和大国不一样,松散联合和高度集中也不一样。中国大一统,没有文字,不可想象。

其实,我们应该分析的是,什么样的国家不需要文字,什么样的国家没文字不行。

郑也夫说,“唯国家权力可望产生文字,并不意味着所有国家都一定会创造文字。换言之,文字依赖国家权力,国家权力依赖文字——这两个命题是不对等的,前一关系是非它不可,后一关系是有它方便。”

方便二字很重要。

国家,有没有文字可大不一样

中国的很多民族,特别是游牧生存圈的民族,地广人稀,居住分散,往往不立君长或分种为酋豪,好像无政府主义者或地方自治主义者,自由散漫,民主得很。对他们说来,文字可有可无。他们祖祖辈辈,没有文字,活得好好的,没错。中国史料记载,他们在步入大帝国之前,往往都是靠结绳刻木记事,以言语为约束,情况与印加文明相似。但他们跟汉族打交道,模仿汉族,把松散的部落拢一块儿,编户齐民,建大地域国家,情况却不同,没有文字还是不方便。

藏文是松赞干布命通米桑布扎创制,契丹文是耶律阿保机命耶律突吕布和耶律鲁不古创制,西夏文是元昊命野利仁荣创制,女真文是阿骨打命完颜希尹创制,回鹘式蒙古文是成吉思汗命回鹘人塔塔统阿创制,八思巴文是忽必烈命藏人八思巴创制,老满文是努尔哈赤命额尔德尼、噶盖创制,新满文是皇太极命达海改制。他们的文字,有些借自近邻,利用现成文字,有些参考其他文字,根据本族语言的特点加以改造,既考虑自己好使,也方便与他人交流。

文字和大地域国家有关。起码就多数情况看,创制文字是从部落生活迈向大帝国的一道重要门槛。蒙古入主中国,满族入主中国,不光在本族内使用本族文字,还允许被征服民族使用自己的文字,前者是六体并行,后者是五体并行,覆盖面比汉地更广。

欧洲建东方学,各种古文字的破译是靠古代铭刻的多语对读。这些铭刻都是古代大帝国的遗产。1814年,雷慕沙在法兰西学院开设汉学讲座,他是从《五体清文鉴》和满汉合璧本入手。当时的汉学讲座是汉、满、蒙三语讲座。

汉字和大一统

我跟汉学家交流,他们常问,中国为什么没有史诗?我说,原因很简单,中国,书面语太发达,早就跟马背行吟船夫曲拉开距离,我们根本用不着这玩意儿。史诗,特点是口口相传,《诗经》有《大雅》《周颂》,虽然有几篇庶几近之,但中国的历史记忆,主要靠写不靠唱。

语云,少所见,多所怪。中国,orality缺位,很正常,不值得大惊小怪。郑也夫说,中国人不爱辩论(辩论跟狱讼、哲学、宗教关系很大)。辩论是面对面,只有小村小城,抬头不见低头见,才当街抬杠。书面语,没准相去十万八千里,只能背对背。

中国和欧洲不同,最大不同是:欧洲,中世纪以来,所有人信同一个教,但没有统一的国家;中国,秦汉以来,国家大一统,宗教多元化。信教,群众基础是愚夫愚妇,认不认字无所谓,但国家,幅员广阔,没有政令统一玩不转。

中国,大一统叫“车书一统”,车是邮驿,书是文字。大地域国家,要用统一的文字抄写文件,用统一的邮驿系统传递文件,非此不能纳万里于方寸,运天下于指掌。这事在世界上并非孤例。

阿契美尼德王朝的波斯帝国有五都二十八省,用六条御道连接之,官方文件要用阿卡德文、埃兰文、波斯文三体书写,埃及和小亚,还兼用当地文字。这是国家发展的高级形态。

元朝六体并行,清朝五体并行,和波斯类似。

现在的机场、观光点,外国游客多的地方,经常多语并行,全球化也离不开这一手。

小国寡民可以没有文字,松散联合的大国也可以没有,但像中国这样幅员广阔、人口密集,靠郡县(或府厅州县)和文官统治的国家,不能没有文字。

文字大一统和国家大一统是成龙配套。

我手不写我口

中国大一统是车书一统。只有书同文,口语统不起来。统不起来就算了。历史上,各地人说各地方言,但字是同一种字。老舍、赵树理、鲁迅、郭沫若用同一种字,北佬和南人用同一种字。粤语字和香港拼音,北佬看不懂。解放后,大陆推行汉语拼音,汉语拼音和推广普通话是同步进行。中国太大,方言不统一,拼音玩不转。

黄遵宪倡“我手写我口”(《杂感大块凿混沌》),“五四”运动倡白话代文言,原因是中国书面语,长期脱离口语,我手不写我口,文字并不记录口语。即使白话创作,很多也是假口语。

我手写我口,在使用拼音文字的国家,顺理成章,也很符合西方语言学的定义。虽然他们也有文字拼写脱离口语的情况(如来国龙举英语为例),但远不如我国严重。

中国文字,特点是超口语,凭文字横行天下。汉唐以下,甭管口语怎么变,书面语还是老一套。普天之下,殊方异言,相去万里,但口语不通文字通。我到香港问路,语言不通没关系,写个字条,一看就懂。

朝鲜、日本、越南借用汉字,受汉文化影响最深,他们的汉字也超口语。

可见文字虽然是记录语言的符号,但并不等于说,文字和语言是如影随形,文字是语言的尸体,文字是语言的照片,一点儿独立性没有。事实上,在汉语环境下,我们读书,经常不是读书,而是看书,一目十行,拿眼扫描,字是靠形体分辨。

古书,形声字,声旁反映的是上古音,读字读半边,多半念白字。如果没有反切,没有注音字母,没有拼音字母,只凭音某读若某,经常读不准,实在没辙,干脆不吭声,默记在心。反切是翻译佛经的产物,注音字母和拼音字母是近现代才有,都受外来影响。

两种文字的差异,由此可见一斑。

六书说,古代的文字教学法和字典编纂法

字书,秦有《仓颉》,汉有《急就》,既是蒙学课本,也是训练书吏的教科书,出土发现颇有之。《仓颉》四言,《急就》杂用三、四、七言。四言流行于秦代,三言和七言流行于汉代。这类字书是用顺口溜编排文字内容,还不是字典。字典要有一定的编纂体例。

许慎《说文解字序》提到保氏教国子以六书。六书最初是文字教学法,许慎用作《说文》的编纂体例。许慎六书怎么讲,我们只能根据他的解释和举例。

一、指事(也叫象事、处事)。指事字多用于表达抽象概念(如数字、方向、位置),许慎举上、下二字为例。这类字是以点线类的笔画为抽象符号,学者多把这类符号和加有这类符号的字叫指事字。

二、象形。象形字多为名物字,许慎举日、月二字为例。这类字是用线条勾勒的图形表现物体形状。

三、会意(也叫象意)。会意字是用两个或两个以上的图形字组合在一起,表示某种抽象概念,许慎举武、信二字为例,他的理解是“止戈为武”、“人言为信”。这种解释虽未必符合造字者的初衷,却很可代表许慎时代的成说。以上三类是一大类,有时界限很难分。

四、形声(也叫象声、谐声)。形声字是由形旁、声旁构成,《说文》主形不主声。许慎举江、河二字为例,它们是列在同一部首下,形旁相同,声旁不同。这类字最多。

五、转注。什么叫转注,学者争论最大,越说越乱,很多人干脆放弃。我理解,转注是训诂体例。训诂,有形训、音训、义训。《尔雅》把意义相同或相近的字搁一块儿,转相训释,属于义训。《释名》多用音训。《说文》主形,许慎的训诂,特点是“建类一首,同意相受”,即在同一部首下,把意义相同或相近的字放在一起或列为一组,转相训释。如许慎举考、老二字为例,考、老都在老部,老部十个字,前九字都跟老有关,老训考,在头,考训老,在尾,即属这一类。

六、假借。假借字是“本无其字,依声托事”,如汉官有令、长二职,本无其字,借号令之令和长远之长为之。《说文》体例是一字一义,假借的用法,一般看不到,但声旁离不开它,字义孳乳离不开它。

汉字以形声字为主,指事、象形、会意只是它的构形要素,假借是音之用,转注是义之用,皆字典编纂法所不可或缺。戴震把它概括为“四体二用”。

《说文》是以形旁为主的字典。《说文》五百四十部,天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,万物杂陈,好像博物館,有点像雅学分类。

三书说,现代古文字学家的偏旁分析法

西方破译古文字,主要靠多语对读,我国不一样,主要靠汉字本身的前后演变,字形分析很重要,特别是在缺乏辞例线索的情况下。

三书说是现代古文字学家受西方语言学启发,从形声字逆推,重新归纳和发明的偏旁分析法。

一、唐兰三书说,是以独体象形字为象形,以合体象形字和会意字为象意,以形声为声符文字。他把四体中的指事取消,归入象形,没有转注、假借。

二、陈梦家三书说,是把指事、象形、会意归为一类,统称象形,用以分析形旁;把假借算第二类,用以分析声旁;把形声看作两者的结合,算第三类,没有转注。陈梦家的象形是广义的象形,既包括许慎的象形,也包括许慎的指事、会意。他的象形是指形旁的形。

三、裘锡圭三书说,是以表意为意符,假借为音符,以意符加音符等于形声。此说与陈说大体相同,只不过用表意代替陈说的象形,认为会意比象形重要,象形比指事重要,把表意当指事、象形、会意三者的总称,并把假借的概念扩大,既包括许慎所谓本无其字的假借字,也包括本有其字的通假字,同样没有转注(1988年)。

这类分析法是现代人为破译古文字而创造,与许慎时代的文字教学法和字典编纂法并不完全一样,也不必一样。

裘锡圭的表意字

裘锡圭的三书说,特点在表意类。他的三书,一方面吸取陈梦家的假借,以假借为声旁之源;另一方面,又反对陈梦家以象形统括指事、会意,主张用会意统括象形、指事,以表意为形旁之源。

裘先生把表意分为六类:

一、抽象字,书中举例,一、二、三、四是数字,上、下是位置,囗(方)、(圆)是形状。上、下是许慎指事字的代表字,他算抽象字。

二、象物字,如山、水,即许慎的象形字。

三、指示字,是在象物字上加指示符号,和上述两类都有关系,比如本、末。本、末和上、下属同一类,都是表示位置。很多人都把许慎的指事理解为这一类,但许慎的指事,从他的举例看,却是上面的第一类。

四、象事字,裘先生强调,这类字的特点是象事不象物,但与他的象物字不好区别,所以在前面加了限定语,叫“象物字式的象事字”,如(左)象左手,又(右)象右手,夨象侧头,屰象头朝下。

五、会意字,指会合两个以上意符创造新概念的字,底下又分六类,在表意六类中数量最多,分类最繁琐。

六、变体字,指增减笔画和改变方向(指颠倒位置)的字。

从字面看,裘先生的表意有点像是回归唐兰,但裘先生的表意比唐兰的象意宽,反而与陈梦家的象形范围一致。他的表意与陈梦家的象形所指并无不同,只不过他更强调文字表达词义和语义的一面,有更明显的定义说倾向。陈梦家说,象形是由形而得意,假借是由音而得意,形声是由形与音而得意。其实,任何文字都是表意文字。裘先生的表意并不一定比陈梦家的象形更合适。

裘锡圭的记号字

裘先生说,字符分三类,意符、音符和记号。意符与词义有关,音符和语音有关,记号跟语音、词义皆无关(1985年)。这也是从语言学的定义看文字。他认为,只有与语音、语义有关的字才是字,记号不是语言学定义下的字,所以既不在三书内,也不在六书内(1988年)。

裘先生说的记号字是什么字?听上去比较绕。

一、数字:裘先生说,中国的十位数,除九是假借字,其他是几何形符号,这些符号可能是吸收他所谓的甲类符号(1989年A)。他把这些符号分为两类:一、二、三、四算抽象字,五、六、七、八算记号字(1988年),十算什么,不详。

二、干支:裘先生说,十干中的甲、乙、丁、癸算记号字,可能也是吸收他所谓的甲类符号(1978年),其他算什么,不详。

此外,意符加记号,声符加记号,他叫半记号字(1988年)。

记号字和半记号字,本来很少,但裘先生把所有丧失表意、表音功能,不再反映原有字形和读法,只具有符号意义的字视为记号字。比如汉字演变为隶、楷后的字,往往看不出原来的字形和读法,在他看来,很多就是记号字或半记号字。如果这样的字叫记号字,可就太多了。

上述定义和分类显然跟他对新石器时代两类符号的看法有关。在他看来,甲类符号跟语音、词义无关,不算文字;乙类符号至少跟他的表意字有相似性,离文字的概念比较近。

符号字和图形字

汉字,从形体角度讲,主要分两大类,一类是符号字,一类是图形字。前者很少,后者很多。讲字形,后者比前者重要。讲起源,前者不容忽视。我认为,裘先生的六种表意字和他所谓的记号字均可归入符号字和图形字。两类就够了,不必分得太细,太细则徒增纷扰。

一、符号字

(一)笔画字。横(ー)、竖(ㄧ)、撇(ノ)、捺(ㄟ)、点(ヽ),许慎都算字,其实是构形要素。裘先生的抽象字、指示字、记号字和半记号字,其实就是利用这类符号作构形要素。

(二)标点字。句读号(丶)和钩识号(レ),许慎也算字。裘先生好像没提到。

(三)数字。甲骨文,一、二、三、四用横画表示,五、六、七、八用两画交午或分合表示,九是肘之初文,十用竖画表示,廿、卅、卌是十的合文形式(并非表现结绳),除去九,都是模仿算筹排列,似乎不必分为两大类。清徐灏有“先数后文”说,合于苏美尔的发现。《易经》八卦的阴阳爻,据张政烺考证,并由清华楚简证明,也是从数字发展而来。古人有文字起源于筹策、八卦、结绳说。葛英会说,三说皆与记数有关,数先于文,是最早的文字,数字不应排除在文字之外。

(四)干支字。古人用于记时日,和数字一样,是古代最重要的符号字。商代习字刻辞主要就是拿干支作练习。这种字,很多是假借字,但甲、乙、丁、癸是典型的符号。裘先生只把甲、乙、丁、癸算他所谓的记号字,但从功能角度讲,干支都是符号字。

二、图形字

有独体、合体之分。裘先生的象物字属前一类,会意字属后一类,指示字、象事字是在象物字上加指示符号,或以象物字本身的形状表达某些抽象概念。变体字只是颠倒左右或上下,不是单独一类。

符号字固然是符号,图形字也属于广义的符号。

定义说在文字、符号之间划线,主要看语音、词义。这是以成熟文字为标准,衡量原始文字。衡量的结果,当然是不够格。《说文》虽然一字一音一义,但早期未必如此。文字的定形定音定义,从来都是历史过程。

右文说,另一种文字教学法和字典编纂法

形声字,一般以形旁居左,声旁居右(但也有上下结构者)。《说文》以部首隶字,主于形,很多通假字、异体字,被他按部首强分,根据部首,解释成不同的字,往往与古文字的实际使用情况不符,这是该书的一大问题。

宋王圣美倡“右文说”,反之,主于声。近世学者,受清代小学和西方语言学影响,特别重视音韵,认为词义跟声旁关系更大,改从声旁认识文字。如朱骏声《说文通训定声》就是按上古韵部为声旁分类,把《说文》原来的顺序打乱,重新按声旁排列。王力编《同源字典》,也是主于声。

右文说,跟《说文》不一样。比如受和授,本来只有受,授予和接受都用受,后来为了区别主动被动,给授予的受加了手旁。还有彻(繁体作徹),甲骨文象以手拿开鬲,乃撤字的本来面貌,后來为了区别通彻的彻,就给撤除的撤加了手旁,给通彻的彻加了彳旁。形旁反而是起区别和限定的作用。

最近,我在上海博物馆看到一部写在战国竹简上的字书,非常有意思。它的年代比《说文》早,体例不一样。其中有些例子是讲字形,例如美,《周礼》作媺,简文作,它的解释是“人植羽为美”。这种解释跟许慎说的“马头人为长,人持十为斗,虫者屈中也”有点像。但更多的例子是以声旁串连,把声旁相同的字列为一组。比如声旁为甚的字有一串,它的讲法是,同样是甚字,加一个形旁是什么字,换一个形旁又是什么字。

《说文》主形,上博《字书》主音,《尔雅》主义,正好代表了中国早期字典的三大类型。

形声并用和图书并行

上文说,中国的书字既可指文字,也可指用文字写成的书。中国字是形声并用,中国书是图书并行,两者有相似性。

莱辛《拉奥孔》讲审美,提出过一个重要问题,为什么同是表现拉奥孔,雕刻和诗歌不一样。雕刻用眼睛看,时间是凝固的。诗歌是语言,可以延展和继续。

图拉真石柱,有人说是最早的卡通。

亚述画像石,不但有连续的画面(如《猎狮图》),还辅以榜题。我国画像石也有榜题。

宋以来的文人画讲书画同源,诗、书、画、印并重,文字和图画也是结合在一起。

电影,早期是黑白默片,后来加字幕,后来彩色带配音。

人类的所有尝试,都是想把二者结合在一起。

楚帛书,既有图,又有文,文字和图画(十二月神和青、赤、白、黑四木)是按四方八位加中央转圈排列,从布局(layout)的角度讲是一种文字画。

马王堆帛书,既有单独的书,也有单独的图,既有以文字为图题或图注的图,也有以图画为书籍之插图的书,还有上述那种文字画。

汉代的兰台石室,既收图,也收书。《汉书艺文志》中的书,很多都是文图并茂的“图书”。“图书”一词,现在还在用,已经专指书,但原来的意思却兼指图、书。

“读图时代”不自今日始

中文图字,含义很复杂,可以包括图画(picture)、图像(image)、图解(diagram)、图说(illustration)、图案(pattern or design)、图版(plate)、插图(figure)、图表(table)、地图(map)、海图(chart)、星图(star atlas),各种图有各种图的用处,英文分很多词。

中国的图,有些是表现思想,很抽象,如儒籍中的畿服图,日书中的日廷图、艮山图和视罗图,宋儒的太极图,还有道教的符籙。

符箓,古人也叫箓图。箓图是符号化的图,早期可能是具象的图,后來代之以解散形体重新组合的符,配上代表天象的星斗。这种似字非字的“天书”,特点是“千言万语,一目了然”。

2007年,荷兰布里尔出版社出版过一本讲中国图文传统的书:《中国技术知识生产的图文经纬》。图是graphics,文是text。此书导论一上来有一段话,是郑樵《通志图谱略》的话:“图,经也。书,纬也。一经一纬,相错而成。……见书不见图,闻其声不见其形。见图不见书,见其形不闻其声。”

现在,我们有图文书,有电影、电视、电脑、手机、iPad,视觉与听觉并重,文字与图画并行,图、文的界限已经打乱。图,不光可以看,还可以读。大家都说,我们已进入“读图时代”,未来世界是图的天下,读图取代读书,早晚。

其实,“读图时代”不自今日始。

徐冰造字

如今还有仓颉吗?有。我认识一个,他叫徐冰。

1989年有人办了本杂志,叫《东方纪事》。头一期发刊,我是作者,被请去庆祝。大家分几桌吃饭。那本杂志,封底印了幅版画,无题,只注作者,曰“中央美术学院徐冰”。人们纷纷议论,这是什么,是西夏文吗?他们问我,我说不懂,后来才知道,这叫“天书”。

“天书”是徐冰出道的作品,也是他的成名作。1987到1991年,他一口气刻了两千多个字,印刷、装订,布置展览,费了老劲。他说,这是用点画偏旁拼凑的“伪汉字”,故意跟大家逗闷子,但却启发了我对假竹简的辨伪。中国假竹简,最初是临摹式,一对原件,马上露馅。后来有一种假竹简,我叫“天书”式,其实就是这么拼出来的。这种假竹简,乍看全是楚文字,我学了三十多年古文字,一个字也认不出来。

1990年,徐冰去美国。他在美国创作了“英文方块字”(1993年)。这种方块字,乍看似中文,其实是把英文攒一块儿,还是跟大家逗闷子。

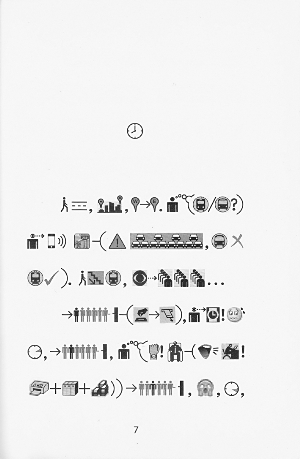

2011年,“地书”出笼,他送我一本,据说是国际版。他说,他想跳出中文和英文,告别巴别塔,实现“普天同文”。他的灵感,据他自己说,是来自“机场的指示系统和飞机上的安全说明书”。

还要嘴巴干什么

嘴巴这东西,不光用来吃饭,还能用来说话。光吃饭,不说话,何异畜生?如果说话全是多余,写书就更不必说了。

研究汉字起源,我有个谬论,考古不能解决的问题,何妨求诸人类学。比如晚近的文字创制,比如现代的都市生活。

我们生活的世界是商品世界,Logo满天飞。

马路上的标志,种类繁多,比如画条横杠,好像栏杆,是不许进入;画个喇叭,打个斜杠,是禁止鸣笛;写个P,是可以存放车辆;写个STOP,是必须减速停车。这些标志,无论是否可读,都跟读无关,特点是一目了然。

人类的眼睛是通用工具,嘴巴可不一定。上帝害怕人类抱团,用语言离间人类。

徐冰“地书”是用满大街都有的sign拼成“符号串”,据说可以沟通人类。

我们按照他的“地书”,日出而作,日入而息,天天如此。闹钟响-起床-洗漱-如厕-早餐,开车 / 挤公交 / 挤地铁,上下班。在熙熙攘攘的城市里,所有人行色匆匆,他们跟着这些sign,一会儿向左转,一会儿向右转,从一条马路,到另一条马路,出这个门,进那个门,甭管走哪儿,所有人都一个样,不是低头看手机,就是抬头看路标,神情恍惚,东张西望,真跟回到周厉王那阵儿似的,“道路以目”(《国语周语上》)。

厕所,画两人,一个穿裤子,一个穿裙子,瞄一眼,就不至误入。

买东西,啪啪一敲,金额马上蹦出来,交钱走人。

周末,逛商厦 / 看电影 / 下饭馆,依然如此。

放长假,自驾 / 乘火车 / 坐飞机,满世界乱跑,也不例外。

甭废话,我们的小时代。干瞪眼,我们的大时代。

难道,这就是我们的归宿?